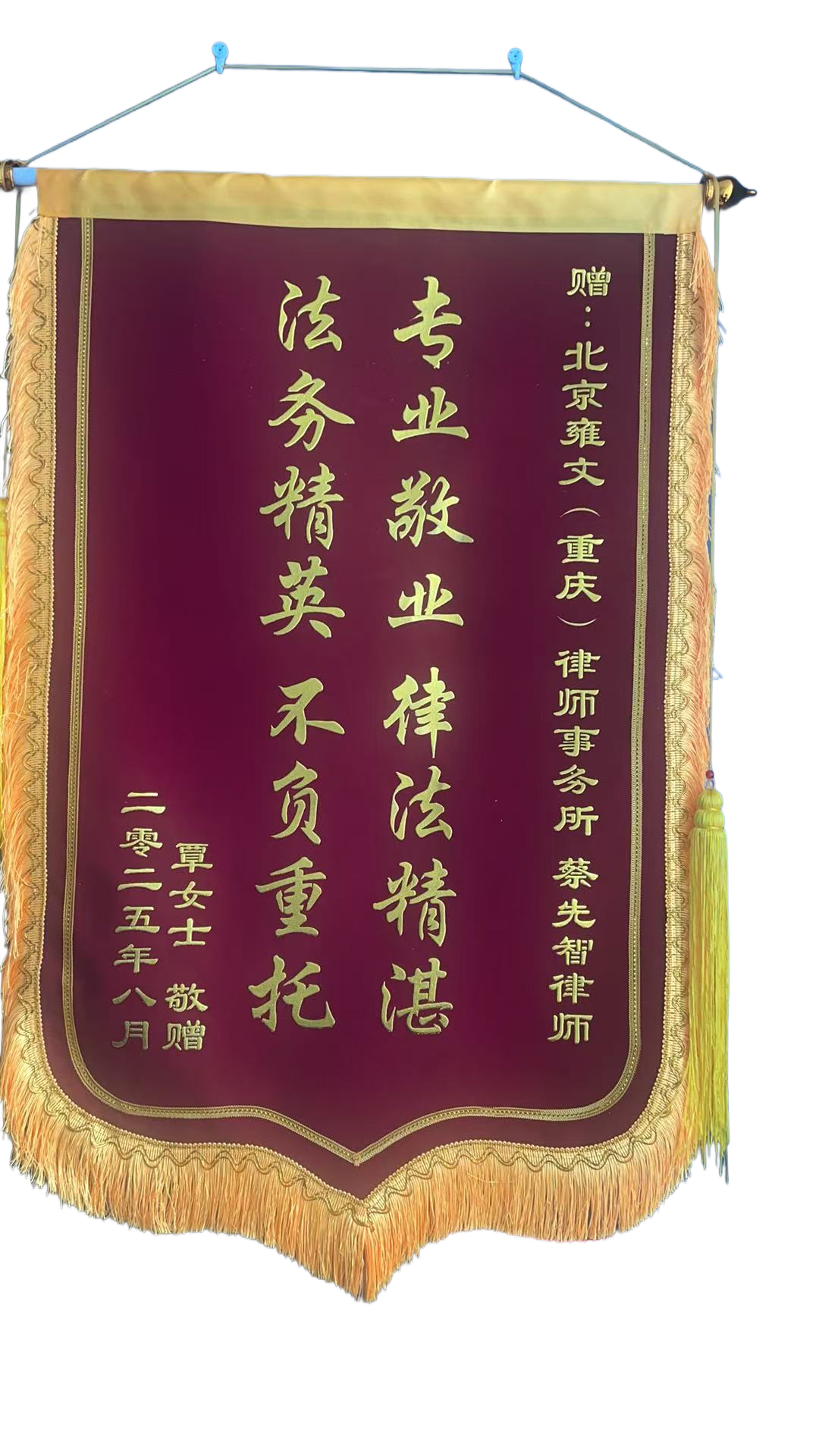

近日,雍文重庆办公室合伙人蔡先智律师代理的一起离婚纠纷案件圆满结案,获得了当事人的高度认可与诚挚感谢,并特赠锦旗致意。该案在蔡律师的专业介入下,成功纠正原起诉状中的重大缺陷,精准把握案件关键,通过细致证据梳理与灵活诉讼策略,有效维护了当事人的合法权益,避免了不必要的经济风险,最终以调解方式顺利解决争议。

一、案件背景

当事人覃女士因婚姻关系破裂需处理离婚纠纷,最初通过抖音平台联系并委托某律所律师代理该案件。然而,该律师在案件初期仅对覃女士的基本情况进行简短问询,未深入挖掘案情核心矛盾,对相关证据仅做粗略核对,最终直接套用格式化模板撰写起诉状并提交法院。

在合作过程中,覃女士逐步察觉该律师的服务缺乏专业性与针对性——既未就案件细节与她充分沟通,也未提供明确的诉讼策略,这让她对案件最终结果产生担忧。后经亲友推荐,覃女士转而委托我所蔡律师代理该案,期望通过更细致、专业的法律服务,切实维护自身合法权益。

二、原起诉状存在的核心缺陷

蔡律师接手案件后,首先与覃女士进行 2 次面对面深度沟通,结合其提供的婚姻关系证明、财产凭证、债务记录等材料全面复盘案情,最终发现原起诉状存在三大关键缺陷,若未修正,将直接导致覃女士权益受损:

1. 错误自认无需承担的债务

原诉状中主动载明“双方因购置房屋向对方母亲借款 30 万元”,并诉请 “由双方平均分担该债务”。经蔡律师团队对全案证据(包括房屋买卖合同、款项支付记录、双方沟通记录等)进行系统性梳理与法律分析后发现:该 30 万元款项实为对“另案对方母亲所得赔偿款”的抵销,而非借贷,我方当事人实质上无需承担该笔“债务”,原诉请属于典型的“不当自认”。

2. 遗漏真实夫妻共同债务主张

案涉真实夫妻共同债务为双方婚姻关系存续期间的信用贷款与房屋按揭贷款,上述贷款在婚姻关系存续期间始终由覃女士独立偿还(有银行还款流水、账户明细等证据佐证)。但原起诉状完全未提及该两项债务,既未主张由双方共同分担,也未要求对方补偿覃女士已垫付的还款金额,直接遗漏了核心权益主张。

3. 房屋分割诉请缺乏实操性与针对性

原诉状仅笼统主张“依法分割夫妻共有房屋”,未明确具体分割方式(如“房屋归一方所有,补偿另一方折价款”或“房屋出售后分割价款”);更未考量两项关键事实:一是案涉房屋当前市场价值较购置时大幅下跌(经初步评估,跌幅超 30%),二是覃女士收入微薄,客观上无力承担后续高额的房屋按揭贷款,若强行主张房屋所有权,将给其造成沉重经济负担。

三、我方律师的修正措施与处理策略

针对原起诉状的缺陷,蔡律师团队以“维护覃女士合法权益、降低其经济风险”为核心目标,制定并执行了以下修正方案:

1. 撤销不当债务主张,厘清债务法律性质

首先向法院申请撤回原诉状中“平均分担30万元债务”的诉请;随后在庭审中,围绕该笔款项的“根本性质”展开针对性论述。最终在调解阶段,成功促成对方当事人自愿全额承担该笔款项的“名义债务”(避免后续纠纷),覃女士无需支付任何费用。

2. 补充共同债务诉请,明确责任分担比例

在诉讼请求中补充列明“婚姻关系存续期间的信用贷款、房屋按揭贷款为夫妻共同债务”,并提交覃女士的独立还款流水,主张:一是两项债务由双方各承担50%,二是对方需向覃女士补偿其已垫付的超出自身份额的还款金额。

3. 优化房屋分割方案,规避当事人经济风险

鉴于案涉房屋已呈“负资产”状态,出售价款不足以覆盖剩余贷款,蔡律师结合覃女士的收入情况与生活需求,建议其“放弃房屋所有权,仅主张债务分担与已垫付还款的补偿”。随后通过多轮与对方当事人的沟通协商(重点说明“房屋归对方所有可避免后续贷款逾期风险”),最终达成一致:案涉房屋归对方当事人所有,后续全部银行贷款由对方独立偿还。

四、案件结果与总结

最终,在蔡律师的专业推动下,双方当事人在法院主持下达成调解协议,以“无争议”方式顺利解除婚姻关系——覃女士不仅无需承担30万元的不当债务,同时规避了房屋“负资产”带来的经济风险,核心权益得到充分保障。

经办理该案件不得不感慨:离婚案件涉及当事人财产分割、债务承担、未来生活规划等核心利益,律师的专业判断与服务细节,往往可能直接影响当事人的一生。

作为法律从业者,一名合格的律师绝不能仅“走流程”式完成诉讼程序,而需始终秉持“当事人利益最大化”原则:既要深入沟通,精准把握当事人的实际需求与困境;也要细致梳理每一份证据,厘清法律关系中的核心要点;更要结合案情制定灵活、可行的策略,将专业法律知识转化为切实维护当事人权益的成果。唯有如此,才能不负当事人的重托,不负“法律守护者”的职责。