一、场景引入:企业的“设备困境”与融资租赁的诞生

某制造企业想扩大生产,需要购买一台价值100万元的机床,但手头只有30万元现金,银行贷款审批慢且要求抵押。这时,融资租赁公司找上门:“我们出钱买机床,你每月付租金,3年后机床归你所有。”企业算了笔账:每月租金约3万元(含本金+利息),比银行贷款更灵活,还不用抵押厂房。于是双方签了《融资租赁合同》,融资租赁公司向机床厂商支付100万元,厂商直接把机床送到企业,企业开始按月付租金。

这就是融资租赁最典型的“直租”模式。但实践中,很多企业或融资租赁公司因没抓住其“法律本质”,把融资租赁做成了“借名借款”,最终引发纠纷——比如,有的“融资租赁”没有真实机床,只是打了一笔钱;有的“租金”其实是高额利息,远超法律保护的上限。

二、融资租赁的内核:“融资+融物”双重属性

要理解融资租赁,必须先了解《民法典》第七百三十五条的定义:“融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金的合同。”

这个定义里,藏着融资租赁的两大核心属性:

“融物”是基础:租赁物(比如上述机床)是交易的“载体”,必须真实存在、权属清晰(不能是虚构的、已抵押的或查封的)且能够产生收益的固定资产,没有租赁物,就没有融资租赁——这是它与“借款合同”最本质的区别。

“融资”是目的:出租人通过“买租赁物”的方式,为承租人提供资金支持(代替承租人支付货款),承租人通过“付租金”的方式,分期偿还本金+利息。

简单来说,融资租赁是“借物还钱”,而借款是“借钱还钱”。

三、融资租赁与“传统租赁”“借款合同”的核心区别

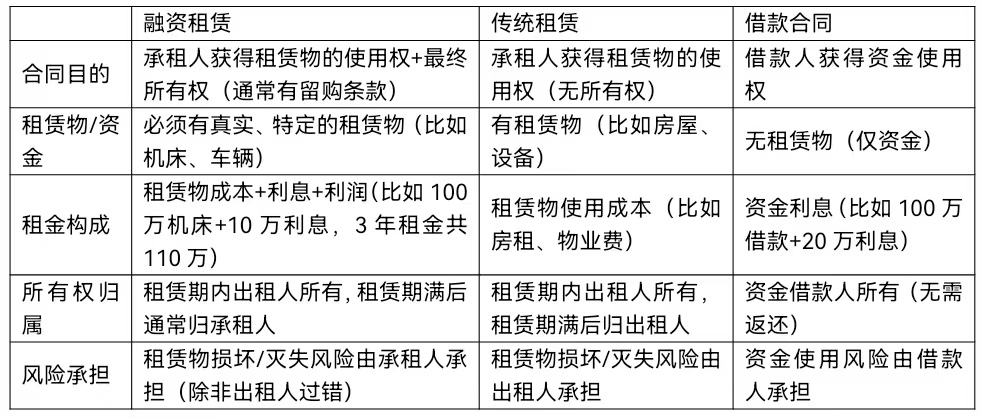

实践中,最容易混淆的是“融资租赁”与“传统租赁”(比如租房)、“借款合同”(比如民间借贷)。我们用表格对比,一眼看清三者的差异:

四、司法实践:“名为融资租赁实为借款”的认定标准与后果

实践中,最常见的纠纷是“名为融资租赁,实为借款”,法院会依据《融资租赁合同解释》第一条,看是否符合“融资+融物”双重属性,如没有,将其认定为民间借贷。结合司法案例,具体认定标准如下:

1. 租赁物不真实或未特定化

虚构租赁物:如无实物、仅以照片/台账代替,或租赁物型号/数量不明确,无购买合同、发票、验收单;

租赁物无法产生收益:如租赁物为闲置资产、无法投入生产,不符合“能够产生收益”的要求(《中国银保监会关于印发融资租赁公司监督管理暂行办法的通知》第七条);

租赁物权属争议:如租赁物已抵押、查封,或所有权未从出卖人转移至出租人。

2. 无真实的物权变动

形式上的交付:即使签订《买卖合同》《租赁物交付证明书》,但若未实际转移所有权(如租赁物仍登记在承租人名下,未办理抵押登记),则视为无真实物权变动;

租赁物用途矛盾:若租赁物仍由承租人自由处分(如设定抵押),则说明出租人未实际享有所有权。

3. 租金是否符合“融物”逻辑:比如,租金是否覆盖了租赁物的成本+合理利息?如果租金远高于租赁物价值(比如100万机床,租金总额200万,明显是“高利贷”),也可能被认定为借款。

4. 后果:“名为融资租赁实为借款”的法律风险

合同效力:《融资租赁合同》无效(因虚构租赁物,违反《民法典》第七百三十七条“当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同无效”)。

利息调整:“租金”会被认定为“借款利息”,如果利息超过LPR的4倍,超过部分法院不予支持。

担保失效:如果融资租赁公司要求承租人提供了抵押/保证,因合同无效,担保也可能无效(除非担保人明知是借款仍提供担保)。

五、如何避免“名为融资实为借贷”?

要确保融资租赁合法有效,必须抓住“融资+融物”的本质,做好以下3点:

1. 保留“融物”的所有证据

租赁物证明:签订《购买合同》(融资租赁公司与厂商)、取得发票(抬头为融资租赁公司)、让承租人出具《验收单》(证明收到租赁物)。

权属证明:如果租赁物是动产(比如机床、车辆),要办理“动产抵押登记”(防止承租人把租赁物卖给第三人);如果是不动产附属设施(比如电梯),要办理“所有权登记”(证明融资租赁公司是所有权人)。

2. 租金要符合“融物”逻辑

租金应包括“租赁物成本+合理利息”,若租金过高(如年利率超过15%),应要求出租人调整,避免陷入高息借款。

3. 避免“空转资金”

不要签“无租赁物”的《融资租赁合同》,比如:

融资租赁公司直接打钱给承租人,没有购买任何设备;

租赁物是“应收账款”“知识产权”等非动产(除非符合监管规定,比如《融资租赁公司监督管理暂行办法》第七条“适用于融资租赁交易的租赁物为固定资产,另有规定的除外”)。

六、总 结

融资租赁的本质是“通过融物实现融资”,没有真实租赁物的“融资租赁”,就是“名为融资租赁实为借款”,会被法院否定。企业在使用融资租赁时,一定要保留好租赁物的证据,确保租金符合“融物”逻辑,才能避免法律风险。未来几周中,我们还将就“融资租赁核心法律问题”这一话题展开探讨,欢迎大家持续关注。

参考法规

1.《中华人民共和国民法典》第七百三十五条

融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金的合同。

2.《中华人民共和国民法典》第七百三十六条

融资租赁合同的内容一般包括租赁物的名称、数量、规格、技术性能、检验方法,租赁期限,租金构成及其支付期限和方式、币种,租赁期限届满租赁物的归属等条款。融资租赁合同应当采用书面形式。

3.《中华人民共和国民法典》第七百三十七条

当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同无效。

4.《最高人民法院关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释(2020修正)》第一条

人民法院应当根据民法典第七百三十五条的规定,结合标的物的性质、价值、租金的构成以及当事人的合同权利和义务,对是否构成融资租赁法律关系作出认定。对名为融资租赁合同,但实际不构成融资租赁法律关系的,人民法院应按照其实际构成的法律关系处理。

5.《中国银保监会办公厅关于印发金融租赁公司项目公司管理办法的通知》第二十九条

本办法所称融资租赁,同《金融租赁公司管理办法》的定义,根据《企业会计准则第21号——租赁》在会计上可分为融资性租赁和经营性租赁。

6.《中国银保监会关于印发融资租赁公司监督管理暂行办法的通知》第七条

适用于融资租赁交易的租赁物为固定资产,另有规定的除外。融资租赁公司开展融资租赁业务应当以权属清晰、真实存在且能够产生收益的租赁物为载体。融资租赁公司不得接受已设置抵押、权属存在争议、已被司法机关查封、扣押的财产或所有权存在瑕疵的财产作为租赁物。

7.《最高人民法院关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释(2020修正)》第二条

承租人将其自有物出卖给出租人,再通过融资租赁合同将租赁物从出租人处租回的,人民法院不应仅以承租人和出卖人系同一人为由认定不构成融资租赁法律关系。

8.《中华人民共和国民法典》第七百三十八条

依照法律、行政法规的规定,对于租赁物的经营使用应当取得行政许可的,出租人未取得行政许可不影响融资租赁合同的效力。